1. Introducción

Desde 2001, con el lanzamiento del programa de recursos abiertos OpenCourseWare presentado por el Massachusetts Institute of Technology (MIT), los Recursos Educativos Abiertos (REA) han adquirido una amplia visibilidad y han sido adoptados por una gran cantidad de instituciones educativas gracias a sus múltiples beneficios, especialmente la reducción de los costos por uso de libros de texto y su fácil acceso. Santos-Hermosa y otros (2017) destacan dos características fundamentales que constituyen la esencia de los REA y que se refieren al uso de licencias abiertas y a la posibilidad de su reutilización.

En el foro sobre el Impacto del OpenCourseWare para la Educación Superior en Países en Desarrollo organizado en 2002 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el cual fue patrocinado por la Fundación Hewlett, se acuñó por primera vez el término Recursos Educativos Abiertos (REA). Para la UNESCO (2002), los REA son recursos de dominio público o publicados bajo licencia de propiedad intelectual abierta, lo que permite el libre uso a otras personas para utilizarlos en la enseñanza, el aprendizaje o la investigación. Dentro de estos recursos se encuentra cualquier herramienta, material o técnica que permita apoyar el acceso al conocimiento, como libros de texto, videos, cursos (completos, materiales para cursos, módulos), pruebas, y software, entre otros.

El 25 de noviembre de 2019 los países miembros de la UNESCO adoptaron la recomendación sobre los Recursos Educativos Abiertos (REA) en el marco de su 40 Conferencia General. En dicho documento definen los REA como:

materiales de aprendizaje, enseñanza e investigación, en cualquier formato y soporte, de dominio público o protegidos por derechos de autor y que han sido publicados con una licencia abierta que permite el acceso a ellos, así como su reutilización, reconversión, adaptación y redistribución sin costo alguno por parte de terceros (UNESCO, 2019, p. 22).

Desde la aparición del término REA en 2002, han sido muchos los estudios e investigaciones realizados en torno a estos recursos, partiendo de varios aspectos, entre ellos su función en la educación en sus diferentes niveles o cuáles son sus principales beneficios, así como sus retos y desafíos (Belikov & Bodily, 2016; Glasserman & Ramírez, 2014; Mishra & Singh, 2017; Wijayati et al., 2022), lo relativo a la calidad y la evaluación de la calidad (Bethencourt-Aguilar et al., 2021), la actitud tanto de docentes como de estudiantes en relación con los REA (Georgiadou & Kolaxizis, 2019; Zhang, 2020), su uso y adopción en la educación en sus diferentes niveles (Rodríguez et al., 2018; Rush & Landgraf, 2023) y los tipos que se utilizan o las licencias bajo las cuales se implementan estos recursos (González et al., 2017). Estos estudios han contribuido a evidenciar las ventajas y los beneficios de utilizar REA en el ámbito educativo.

Aprovechando el potencial de los REA se han creado numerosas iniciativas a escala mundial, entre las que sobresalen: Eplatform for Adult Learning in Europe (EPALE), Open Discovery Space (ODS), Global Science Labs (Go-Lab), MERLOT, OER Commons; y en América Latina: Red Latinoamericana de Portales Educativos (RELPE), TEMOA y EDUTEKA, las cuales se describen en la Tabla 1.

Tabla 1. Descripción de las plataformas REA

Plataforma | Objetivo | Beneficiarios |

Eplatform for Adult Learning in Europe (EPALE) | Apoyar y reforzar las profesiones del sector del aprendizaje de adultos, promoviendo el contacto con colegas de toda Europa a través de foros, blogs, herramientas de búsqueda de socios y reuniones físicas. | Educadores y formadores, orientadores y personal de apoyo, investigadores y miembros de instituciones académicas o responsables políticos |

Open Discovery Space (ODS) | Involucrar a comunidades escolares para que integren prácticas innovadoras que les permitan compartir, adoptar, usar y reutilizar contenido educativo ya existente al proceso de enseñanza- aprendizaje. | Comunidades escolares de Europa (profesores, estudiantes y padres) |

Global Science Labs (Go-Lab) | Proporcionar acceso remoto a laboratorios reales, físicos, con equipamiento existente, situados en alguna universidad o centro remoto, que permite recoger datos a distancia, y a laboratorios virtuales con los cuales se puede interactuar simulando experimentos. | Estudiantes de 10 a 18 años, sobre todo de las materias STEM (ciencia, ingeniería, tecnología y matemáticas), y profesores |

MERLOT | Ofrecer acceso a materiales de apoyo y aprendizaje en línea gratuitos y abiertos, así como herramientas de creación de contenido que son aportados por una comunidad educativa internacional. | Docentes y alumnos, en especial de educación superior |

OER Commons | Ofrecer acceso a una plataforma de colaboración de REA, la cual es al mismo tiempo una biblioteca pública digital, con materiales de enseñanza- aprendizaje como cursos completos, materiales del curso, módulos, libros de texto, transmisión de videos, pruebas, software, entre otros, disponibles de manera gratuita y que pueden ser usados, reusados, remezclados sin costo y sin necesidad de solicitar permiso. | Profesores, estudiantes e investigadores |

Red Latinoamericana de Portales Educativos (RELPE) | Promover y consolidar los portales educativos nacionales (autónomos, nacionales, de servicio público y gratuitos) de América Latina y el Caribe, con la finalidad de contribuir en la reducción de la brecha digital de la región, fomentar la calidad y equidad en la educación y fortalecer el trabajo colaborativo de los integrantes. | Profesores y alumnos, es especial de América Latina y el Caribe |

TEMOA | Ofrecer un catálogo con una gran colección de REA, para uso en ambientes virtuales y disponibles en medios electrónicos a través de Internet, que ayuda en el proceso de enseñanza-aprendizaje. | Profesores y alumnos (desde preescolar hasta posgrado) |

EDUTEKA | Ofrecer contenidos formativos e informativos que sirvan de herramienta para mejorar espacios de aprendizaje, así como la capacitación de los educadores; incluye contenidos actualizados, por ejemplo, referencias a portales especializados en temas de investigaciones, buenas prácticas, artículos, currículos, enlaces, herramientas, imágenes, proyectos y videos. | Profesores, directivos escolares y formadores de maestros (Colombia e Iberoamérica) |

En el marco de la pedagogía abierta surge también el término Prácticas Educativas Abiertas (PEA), entendidas como aquellas directrices que fomentan el uso y la creación de los REA y otras formas de educación abierta. Para Chiappe y Martínez (2016), las PEA pueden considerarse como aquellas actividades de carácter educativo, organizadas de forma articulada, por ejemplo, la planificación, evaluación o el diseño curricular, a las que se aplican cualidades del movimiento abierto, tales como el libre acceso, la reutilización, remezcla, adaptación, etc.

Las PEA se consideran diseños instruccionales que se fundamentan en la creación, utilización o reutilización de los REA, e integran contenidos, herramientas y recursos de implementación; así los REA se convierten en agentes intercesores del proceso de apropiación del conocimiento.

Dentro de estas prácticas, como señala Chiappe (2012), se encuentran la enseñanza abierta, la evaluación abierta, la producción abierta de recursos educativos, la planeación didáctica abierta y el diseño curricular abierto, es decir, las prácticas fundamentales del proceso educativo. Es preciso destacar que, en contraste con la vasta literatura relacionada con los REA, los estudios acerca de las prácticas abiertas resultan más bien escasos.

Dentro de los hallazgos de revisiones previas de literatura consultada para esta investigación, se ha encontrado que docentes y estudiantes tienen una experiencia positiva en relación con los REA (Hilton, 2016; Hilton, 2020; Tlili et al., 2019); también se indica que un beneficio importante del uso de REA es la disminución de los costos asociados con la educación superior (Annand & Jensen, 2017; Hilton, 2016). Algunas revisiones, como la de Hilton (2020), analizan la eficacia de los REA y han llegado a la conclusión de que los estudiantes obtienen los mismos resultados de aprendizaje independientemente del tipo de recursos que utilizan.

Otras investigaciones miden la importancia de estos recursos (Rea, 2018) o su impacto (Ebner et al., 2022). Además, se analizan los desafíos de la implementación de estrategias y políticas para la integración de REA (King et al., 2018; Luo et al., 2020; Otto, 2019; Tlili et al., 2021).

Ante lo expuesto, el objetivo principal de la presente revisión sistemática de la literatura (RSL) es identificar las prácticas abiertas y el uso y la adaptación de los REA en la educación superior. Esta RLS servirá de marco teórico para una investigación más amplia que abarcará el diseño y la creación de un repositorio de Recursos Educativos Abiertos (REA) para la capacitación del profesorado en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, así como la realización de un diagnóstico acerca del uso y adaptación de estos recursos en la formación docente de República Dominicana. Para ello se plantean las siguientes preguntas:

P1. ¿Cuáles son las prácticas abiertas que se implementan en la educación superior?;

P2. ¿Cuáles son los tipos y el propósito de REA, y sus principales estándares y plataformas utilizados en la educación superior?;

P3. ¿Cuáles son las formas de adopción de los REA en la educación superior?;

P4. ¿Qué tipo de información sobre metadatos y aspectos pedagógicos incluyen los REA?;

P5. ¿Cuáles son las barreras y los beneficios que se les atribuyen a los REA en la educación superior?

2. Metodología

El presente estudio es de corte cualitativo, ya que se configura como una revisión sistemática de literatura (RSL) y no se limita al análisis de frecuencias o términos, sino que profundiza en cada uno de los documentos para extraer conclusiones detalladas respecto a las preguntas de investigación. En concreto, sigue el Protocolo Prisma (Page et al., 2021), ya que comienza con la elaboración del proceso de revisión que establece las preguntas de investigación, las estrategias de búsqueda y las fuentes de información a ser consultadas, los criterios de elegibilidad —tanto de inclusión como de exclusión—, la forma de extracción de los datos y el cronograma de trabajo.

El procesamiento de los datos se realizó en dos fases: un análisis cuantitativo descriptivo que permite ver de manera general el comportamiento de las publicaciones de Scopus y Web of Science relacionadas con las PEA y los REA durante el periodo bajo estudio, y, en segundo lugar, un análisis cualitativo en el que se organizan y procesan los resultados de los 42 artículos seleccionados por su idoneidad, según el orden de las preguntas de investigación.

2.1. Bases de datos, descriptores y estrategias de búsqueda

Para la búsqueda se utilizaron como fuentes de información las bases de datos Scopus y Web of Science, dos plataformas web con contenidos multilingües y multidisciplinarios que en el ámbito investigativo están consideradas como las herramientas de búsqueda más abarcadoras, famosas y de mayor reconocimiento. Se tuvieron en cuenta artículos publicados en los últimos 10 años, que se considera un período razonable (desde 2014 hasta 2023), tiempo que abarca este estudio. Solo se eligieron artículos que estuvieran en los idiomas inglés o español.

Los descriptores se conformaron utilizando las palabras clave, tanto en inglés como en español, más los conectores booleanos AND, OR y NOT. Las palabras clave en inglés utilizadas fueron OER, Open Educational Resources, higher education, university, y en español Recursos Educativos Abiertos, educación superior, universidad.

Con estas palabras se conformaron las fórmulas de búsqueda tanto para la plataforma de Scopus como para Web of Science: (“open educational resources” OR OER) AND (“higher education” OR university). En español se utilizaron las combinaciones: (“Recursos educativos abiertos”) AND (“educación superior” OR universidad). En el caso de las prácticas abiertas, la búsqueda se hizo de manera separada de los Recursos Educativos Abiertos; para ello se construyeron las siguientes fórmulas: (“open practice”) AND (“higher education” OR university) en inglés y (“prácticas abiertas”) AND (“educación superior” OR universidad) en español.

2.2. Criterios de inclusión y exclusión

En el protocolo de investigación se definieron criterios de elegibilidad de acuerdo con las preguntas y los objetivos de la investigación, y que responden a aspectos como publicación, fuente de información, idioma, nivel educativo y fecha del documento. Estos criterios se detallan a continuación:

2.2.1. Criterios de inclusión

- Revistas indexadas en las bases de datos de Scopus y Web of Science.

- Artículos publicados en fecha comprendida entre los años 2014 y 2023 (ambos inclusive).

- Estudios en idioma español o inglés.

- Estudios hechos exclusivamente en el nivel de educación superior.

- Artículos con acceso al texto completo.

2.2.2. Criterios de exclusión

- Revisiones sistemáticas anteriores.

- Estudios que estén en idiomas diferentes del español o el inglés.

- Artículos sobre recursos educativos abiertos en niveles preuniversitario o técnico.

- Artículos que se limiten a recursos específicos como MOOC (massive open online course), educación abierta, libro abierto, etc.

2.2.3. Proceso de búsqueda y selección de artículos

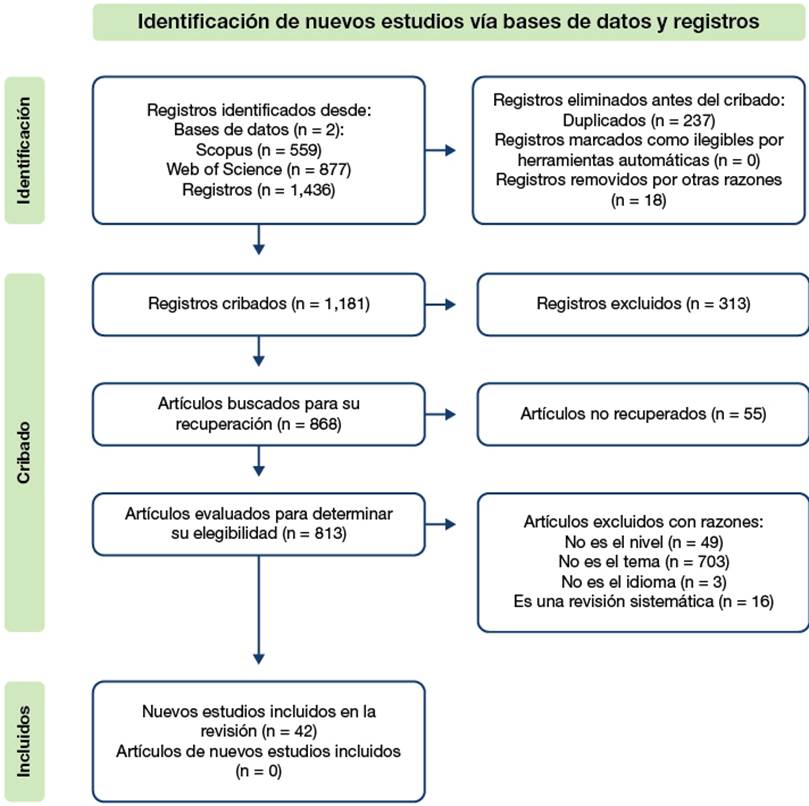

Las búsquedas se hicieron desde julio hasta diciembre de 2023. Aplicando las fórmulas establecidas con las palabras clave y los operadores booleanos en las bases de datos Scopus y Web of Science se encontraron 1,436 artículos.

Mediante la aplicación de las directrices del Protocolo Prisma se encontraron 237 artículos repetidos, que se sumaron a 18 estudios que trataban temas no relacionados con el ámbito educativo. De aquí, un total de 1,181 artículos pasaron al proceso de cribado, y a partir de una lectura del título se descartaron 313 artículos que no eran estudios hechos en el nivel superior o abordaban temas de otra índole. Un total de 868 artículos fueron seleccionados para una revisión más profunda, sin embargo, al momento de descargar estos documentos, 55 no permitieron el acceso debido a que, en la mayoría de los casos, había que pagar o el acceso estaba restringido por algún tipo de membresía.

Finalmente, 813 estudios resultaron elegibles para ser evaluados de acuerdo con los criterios de inclusión y exclusión. De estos, 49 fueron descartados porque no correspondían al nivel, 703 no se referían a los REA o las prácticas abiertas, o el tema era sobre un tipo de REA en particular como los MOOC, libros abiertos, 3 eran de idiomas diferentes al inglés y español, y 16 correspondían a revisiones sistemáticas. La muestra de artículos incluidos en la revisión fue de 42, tal como se muestra en el diagrama de Prisma de la Figura 1.

Nota. Elaboración propia utilizando el diagrama de Prisma extraído de Page et al.

Figura 1. Diagrama de Prisma

3. Resultados y discusión

En primer lugar, se hace un análisis cuantitativo descriptivo que permite ver de manera general el comportamiento de las publicaciones de Scopus y Web of Science relacionadas con las PEA y los REA en el período estudiado, desde las perspectivas del año de publicación, de la región en la que se hace la investigación y de la muestra seleccionada para los estudios.

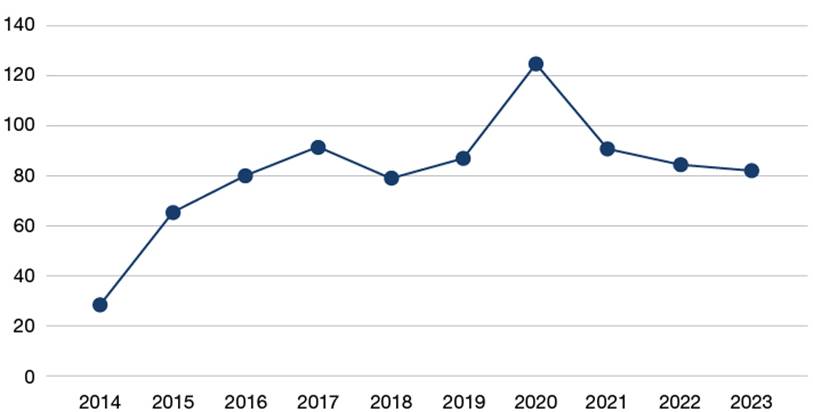

La Figura 2 muestra las publicaciones realizadas por cada año del periodo bajo estudio, de 2014 a 2023, en la que se observa que 2020 fue el año de mayor producción de artículos referentes al tema, publicados en las bases de datos Scopus y Web of Science. Esto podría explicarse porque corresponde al período de la pandemia de covid-19, cuando hubo un aumento de las investigaciones en todos los ámbitos (Gómez et al., 2021; Perdomo, 2021).

Los años 2017 y 2021 tuvieron la misma cantidad de publicaciones que 2020, con 92 y 91, respectivamente. Destaca que 2014 fue el año de menor cantidad de artículos publicados, con tan solo 29 estudios.

Figura 2. Cantidad de artículos por año de publicación

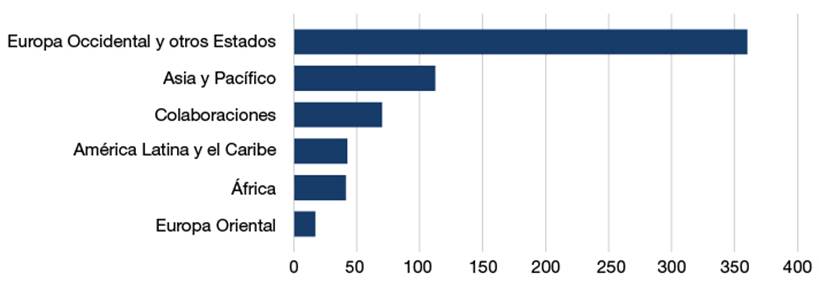

Para conocer el alcance se analizaron las regiones geográficas donde se hicieron estos estudios, para lo cual se tomó como referencia la división que hace la Organización de las Naciones Unidas: África; América Latina y el Caribe; Asia-Pacífico; Europa Occidental y otros (Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Turquía e Israel); y Europa Oriental. Algunas de las investigaciones se hicieron en países de diversas regiones, por lo tanto, se agruparon dentro de la opción Colaboraciones. El resultado según las regiones de las publicaciones se puede ver en la Figura 3.

Figura 3. Cantidad de artículos según la región geográfica

Las publicaciones realizadas en Europa Occidental y otros tienen un amplio margen en relación con las demás regiones; casi triplican la cifra de la región que le sigue más de cerca, Asia-Pacífico. Esto coincide con los resultados encontrados por Zancanaro y otros (2015), quienes concluyen que la mayoría de las investigaciones revisadas se hacían en Europa y Norteamérica. Es importante acotar, además, que, vistos los países de manera individual, el que reporta la mayor cantidad de investigaciones es Estados Unidos, donde se llevaron a cabo 160 estudios, seguido de Reino Unido con 34, Canadá con 28, España con 27 y China y la India con 20 publicaciones.

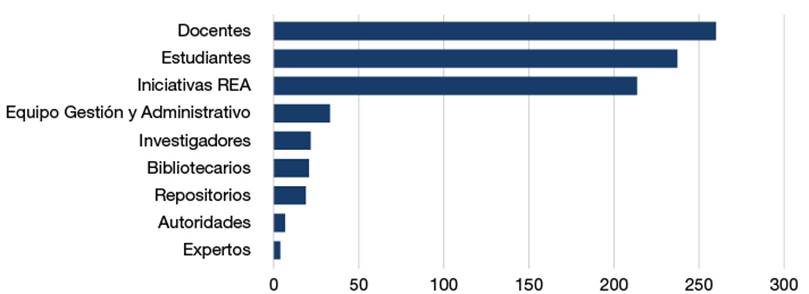

La muestra seleccionada para las investigaciones está dirigida a docentes, estudiantes, bibliotecarios, equipos de gestión y administrativo, repositorios, iniciativas REA, expertos y autoridades, cuyos resultados se muestran en la Figura 4.

Figura 4. Cantidad de artículos según la muestra

Un total de 258 investigaciones involucraron a docentes como parte de la muestra de estudio. En cambio, los estudiantes fueron elegidos para la muestra en 235 estudios, mientras que las iniciativas REA se analizaron en 212 artículos. En muy pocas investigaciones se consideró a los expertos y las autoridades.

Tras un panorama de las publicaciones encontradas durante la RSL, el Anexo 1 muestra un resumen de los 42 artículos seleccionados y analizados según los parámetros establecidos en el plan de investigación. Incluye información acerca del nombre de los autores, el título, la región donde se realizó el estudio, la muestra seleccionada, el año de publicación y las preguntas (y sus acápites) a las cuales responde cada investigación.

A continuación se presentan los resultados del análisis realizado a los 42 artículos seleccionados por su idoneidad, de acuerdo con el orden de las preguntas de investigación. Cada pregunta se estudia desde diversos aspectos, que se indican en cada subapartado.

P1: ¿Cuáles son las prácticas abiertas que se implementan en la educación superior?

De los 42 artículos seleccionados, 10 se refieren a la primera pregunta sobre cuáles son las prácticas abiertas que se implementan en la educación superior. A este respecto, algunos de estos estudios (Cox & Trotter, 2017; Cronin, 2017; Masterman, 2016; Nascimbeni et al., 2018; Stagg et al., 2018) hablan de la implementación de las PEA y refieren que se deben considerar el lenguaje y el contexto, ir más allá de la retención, reutilización, revisión, remezcla y redistribución que permita la recontextualización, de manera que abarque el conocimiento local y, al mismo tiempo, integrar todos los actores del ecosistema educativo. Además, consideran que deben tomarse en cuenta las políticas institucionales, los procesos de recompensa y reconocimiento, los aspectos de propiedad intelectual, la inversión financiera y las estrategias de implementación para la educación abierta, incluidos REA, MOOC, libros abiertos, etc. Indican que la implementación debe abarcar todos los aspectos del proceso: aprendizaje, contenidos, enseñanza y evaluación.

Otros autores (Marín et al., 2022; Masterman, 2016; Oliver, 2020; Schophuizen et al., 2021; Stagg, 2017; Stagg et al., 2018) abordan los desafíos que tienen las PEA, dentro de los que mencionan la identificación de materiales relevantes, la falta de reconocimiento acerca del potencial de la educación abierta, la resistencia a abandonar métodos de enseñanzas tradicionales, la falta de una buena comunicación docente-estudiante utilizando los medios y recursos que se les proporcionan, y la falta de apoyo institucional y de políticas abiertas.

Algunos artículos (Marín et al., 2022; Masterman, 2016; Oliver, 2020; Stagg, 2017; Schophuizen et al., 2021; Veletsianos, 2015) destacan la tipología de las PEA y mencionan aquellas cuyo enfoque principal, tanto contenido como aprendizaje, está centrado en el docente que utiliza, adapta o crea REA para la enseñanza (entre ellos los MOOC, EdX o Coursera); aquellas cuyo enfoque principal está centrado en el proceso que produce el contenido y en los estudiantes (como los libros de texto y REA creados por los estudiantes), y aquellas cuyo enfoque principal está centrado en docentes y estudiantes, como las tareas renovables o no desechables que tienen lugar cuando los estudiantes producen tareas con valor o uso más allá del aula (como preguntas de cuestionarios creadas por los estudiantes, artículos de opinión, videos instructivos, etc.).

En general, las publicaciones relacionadas con las PEA son muy limitadas en comparación con las que se hacen en el ámbito de los REA. Por tanto, es muy importante impulsar adecuadamente las PEA, de manera que se amplíen los estudios que aborden elementos como su grado de aplicación en los países y las políticas existentes orientadas a impulsarlas, que integren todos los actores del sector educativo.

P2. ¿Cuáles son los tipos y el propósito de REA, y sus principales estándares y plataformas utilizados en la educación superior?

La pregunta responde a dos aspectos recurrentes en la mayoría de los artículos, sobre los tipos de REA y el propósito con que se crean o utilizan, y también su origen y las principales plataformas de educación superior. Los estudios relacionados con los tipos de REA (Baas et al., 2019; Baas & Schuwer, 2020; Danekar & Lihitkar, 2021; Hettige et al., 2022; Kumar & Singh, 2019; Kumar et al., 2021; Marín et al., 2022; Muganda et al., 2016; Wiche & Ogunbodede, 2021; Zagdragchaa & Trotter, 2017) mencionan artículos de investigación, audios, conjuntos de datos, cuestionarios, cursos (completos o parciales, módulo/unidad), infografías, libros de texto, libros electrónicos, notas de conferencias, planes de lecciones, imágenes como ilustraciones, gráficos, mapas y fotografías, podcasts, presentaciones de diapositivas, pruebas, tutoriales, videos, ejercicios, evaluaciones, juegos interactivos, wikis, redes sociales, bases de datos bibliográficas, colecciones de revistas electrónicas, apuntes y ponencias de conferencias, informes de proyectos, materiales didácticos de otras universidades, lecciones grupales, objetos de aprendizaje, listas de lectura, horarios, animaciones, rúbricas, blogs, guías didácticas, informes técnicos, portafolios docentes, softwares, simulaciones, congresos, prácticas, proyectos, experimentos, demos y aplicaciones de escritorio, casos de estudio, tesis, sílabos, glosarios, repositorios institucionales abiertos, plataformas de e-learning, y herramientas de detección de plagio.

En cuanto a los artículos que abordan las plataformas utilizadas (Danekar & Lihitkar, 2021; Datt & Singh, 2022; de Hart et al., 2015; Mishra & Singh, 2017; Mtebe & Raisamo, 2014; Muganda et al., 2016; Muniyasamy & Jeyshankar, 2023; Zagdragchaa & Trotter, 2017), destacan que las más recurrentes son: MIT OpenCourseWare, Creative Commons, MERLOT, YouTube, Khan Academy, OpenCourseWare Consortium, Google Scholar, MiriadaX, Coursera, edX, Google Drive Flickr, PowerPoint, Wikipedia, Wikieducator, DOAJ, SlideShare, Prezi, Issuu, ERIC, Swayam, NPTEL, OER Commons, TESSA, Vimeo, TedX, Kahoot, y Mentimeter; además, utilizan repositorios institucionales, nacionales y regionales.

Para saber de dónde proceden los REA que se utilizan en la educación superior, varias investigaciones (Baas et al., 2019; Baas & Schuwer, 2020; Beaven, 2018; Dietze et al., 2015; Zagdragchaa & Trotter, 2017) indican que algunos provienen de manera abierta de Internet, de creación propia, de recursos creados por colegas, editores o de forma comercial, de repositorios REA o compartidos por colegas de forma privada.

También algunos autores (Alkhasawneh, 2020; Beaven, 2018; Cooney, 2017; Danekar & Lihitkar, 2021; Mishra & Singh, 2017; Muganda et al., 2016; Muniyasamy & Jeyshankar, 2023) reseñaron el propósito con el que se usan o crean los REA, y entre ellos hacen referencia a la preparación de material para cursos, seminarios o conferencias; otros los usan para actualizar conocimientos o escribir artículos, para realizar investigaciones y compartir con colegas y estudiantes, o para agregarlos a su colección personal.

Sobre el uso de los REA, la mayoría de los artículos consultados menciona los materiales audiovisuales, bibliográficos, didácticos, de software y las redes sociales como los principales tipos utilizados para preparar clases o conferencias, actividades formativas y de actualización de conocimientos. Por igual, las plataformas a las que se accede con más frecuencia son YouTube, MIT OCW, y MERLOT, y los estándares más utilizados resultaron Dublin Core y las licencias CC.

P3. ¿Cuáles son las formas de adopción de los REA en la educación superior?

Una cantidad importante de los artículos seleccionados se orientan a responder la P3 relacionada con los procesos de adopción de los REA. Algunos autores (Baas & Schuwer, 2020; Cox & Trotter, 2016; Hettige et al., 2022; Mishra & Singh, 2017; Schuwer & Janssen, 2018 ) hacen mención de los factores que influyen en la adopción de REA, entre los que resaltan: 1) existe una voluntad para adoptar REA (sirve como fuente de inspiración y para obtener nuevas ideas, eficiencia, ganar tiempo); 2) facilita la realización de un diseño pedagógico deseado (sirve como complemento a los recursos obligatorios); 3) por la disponibilidad de REA relevantes y de calidad (el recurso es de alta calidad, por ejemplo, de una institución acreditada o de un colega en quien se tiene confianza); 4) se tiene la capacidad para encontrar, usar, crear o cargar REA (ya sea personalmente o con ayuda, se es eficiente en el uso de las TIC y se tiene conocimiento sobre los derechos de propiedad intelectual); 5) por el deseo o la necesidad de compartir (no solo por placer, sino que, además, si alguien adopta/adapta sus recursos educativos, puede obtener retroalimentación, mejora el respeto y la reputación profesional y organizacional, mejora la confianza al sentirse parte de un grupo o comunidad más grande, lo que aumenta su red y su esfera de influencia y con ello, mejora las posibilidades de reconocimiento y la sensación de logro, con lo que aumenta el perfil entre pares y otras personas).

Un aspecto clave destacado sobre la adopción de los REA, fue el ciclo de vida. Según varios autores (Beaven, 2018; Pulker & Kukulska, 2020), este proceso comienza con la búsqueda de recursos, lo que permite encontrar la inspiración para su adaptación. Una vez identificados, los recursos se componen, adaptan, contextualizan y combinan con otros para crear una nueva secuencia de enseñanza. Después se inicia un proceso de reapropiación que, a partir de una reflexión y evaluación, permite compartir el recurso, primero en entornos cercanos y cerrados, y luego de forma más amplia mediante repositorios.

Algunos de estos estudios (Beaven, 2018; Cardoso et al., 2019; Dietze et al., 2015; Feldman-Maggor et al., 2016; Mićunović et al., 2023; Prasad & Usagawa, 2014; Schuwer & Janssen, 2018; Zagdragchaa & Trotter, 2017) apuntan a las formas de adopción, e incluyen la reutilización en su forma original (sin modificaciones) o la adaptación al contexto según las necesidades (traducido, resumido, reescrito, resecuenciado y contextualizado).

Dentro de las modificaciones y adecuaciones pueden darse cambios físicos de los recursos, cambios de la redacción, de la apariencia, de los recursos y de la actividad, del uso del recurso (pero ningún cambio físico en el recurso en sí), así como agregar o eliminar pasos a una actividad o cambiar su uso pedagógico, adaptar la forma en que se usa un recurso para adaptarse a diferentes contextos, estilos u objetivos, simplificar una actividad usando menos herramientas de las sugeridas o usar herramientas adicionales para potenciarla.

Según los resultados de la investigación, la adaptación y adopción de los REA sigue un ciclo que comienza con la revisión de recursos producidos por otros, los cuales se pueden utilizar en su versión original o modificarse para su reutilización de manera contextualizada a la realidad en la que se aplicará. Esto ocurre con frecuencia cuando se utilizan recursos en otros idiomas y deben ser adecuados, en especial en el idioma, al lugar donde se utilizan los REA.

Algunas revisiones de literatura, como la de Chiappe y Arias (2015), se han centrado en describir el proceso de reutilización de REA; incluso concluyen que hay una convergencia de las líneas de pensamiento de latinoamericanos, estadounidenses y europeos acerca de la relevancia de la adopción como un motor para la reutilización. Existen algunos factores que inciden en la adaptación y adopción de los REA como su calidad, el tener habilidades técnicas y la voluntad de los actores del sistema educativo.

P4. ¿Qué tipo de información sobre metadatos y aspectos pedagógicos incluyen los REA?

Son pocos los autores que mencionan la forma en que los artículos seleccionados se refieren a información sobre metadatos y aspectos pedagógicos, lo que responde la pregunta 4, al indagar sobre ello. Dentro de la poca literatura que menciona los estándares de metadatos (Dietze et al., 2015; Santos-Hermosa et al., 2020), los más representados son Dublin Core (DC), IEEE Learning Object Metadata (LOM), ADL SCORM5, Marc21, MARCXML, Europeana Data Model (EDM), CDS-invenio, Pandora, SupLOMFR, METS/PLMET y el IMS QTI.

En cuanto a los aspectos pedagógicos, de acuerdo con autores como Dietze y otros (2015) y Santos-Hermosa y otros (2017), algunos REA incluyen el nivel o grado educativo, el uso previsto o sugerido, el público objetivo, la pedagogía, el área de conocimiento, los objetivos de aprendizaje, el tiempo de aprendizaje y el programa de estudios relacionado. Otros REA pueden contener también la descripción de disciplinas, sistemas de licencias o resultados del aprendizaje, integrar conceptos, vocabularios y propiedades de uso común y cubrir el título y las descripciones, resultados del aprendizaje y modelos de licencia.

P5. ¿Cuáles son las barreras y los beneficios que se les atribuyen a los REA en educación superior?

Un alto porcentaje de artículos hace referencia a los desafíos o barreras que se enfrentan en el uso y adopción de los REA, así como de los beneficios que tienen en la educación superior. (Algers & Silva-Fletcher, 2015; Alkhasawneh, 2020; Baas et al., 2019; Beaven, 2018; Belikov & Bodily, 2016; Cardoso et al., 2019; Cooney, 2017; Cox & Trotter, 2017; Datt & Singh, 2022; de Hart et al., 2015; Dietze et al., 2015; Feldman-Maggor et al., 2016; Guo et al., 2015; Hassall & Lewis, 2017; Hettige et al., 2022; Kumar & Singh, 2019; Kumar et al., 2021; Marín et al., 2022; Menzli et al., 2022; Mićunović et al., 2023; Mishra & Singh, 2017; Mtebe & Raisamo, 2014; Muganda et al., 2016; Muniyasamy & Jeyshankar, 2023; Prasad & Usagawa, 2014; Schuwer & Janssen, 2018; Wiche & Ogunbodede, 2021; Zagdragchaa & Trotter, 2017). Se hace referencia a diferentes tipos de barreras: personales, técnicas, legales e institucionales, como se destaca en la Tabla 2.

Tabla 2. Barreras en el uso y adopción de REA

Barreras | Descripción |

Barreras personales | Los autores destacan la falta de tiempo para crear o evaluar REA, la incapacidad para encontrar REA existentes sobre temas de interés, la falta de confianza en la calidad del propio trabajo y el de otros, la falta de conocimiento y conciencia acerca de estos recursos, y la falta de empoderamiento a nivel personal. En ese mismo orden refieren la falta de sistema de recompensas e incentivos, el miedo al escrutinio de los colegas y a la malinterpretación o mal uso de sus creaciones REA, también la falta de voluntad e interés en crear y adaptar REA y la imposibilidad de encontrar REA relevantes y contextualizados. |

Barreras técnicas | Hacen referencia tanto a aspectos individuales como institucionales. Entre los primeros están la falta de las habilidades TIC necesarias para la creación y uso de los REA, la interfase interactiva no es amigable, la confusión con licencias abiertas, la falta de conocimiento del idioma nativo del REA. Entre las barreras técnicas institucionales se destacan infraestructura técnica deficiente, ancho de banda inadecuado, falta de disponibilidad de los cursos requeridos, recursos desactualizados, falta de apoyo tecnológico de la institución, dificultad de acceso a los enlaces de REA y problemas de interoperabilidad. |

Barreras legales | Las que se mencionan de manera reiterada son la falta de comprensión de la propiedad intelectual, y los derechos de autor y de licencias CC. |

Barreras institucionales | Incluyen la falta de política o estrategia institucional sobre REA, la falta de conciencia de la institución sobre los REA, la institución no promueve el uso y adaptación de los REA, y la falta de apoyo desde la dirección de la institución. |

En contraposición a las barreras, también se hace referencia a una serie de beneficios que ofrecen los REA, y se pueden agrupar en personales y generales. Entre los beneficios personales mencionados en estas investigaciones analizadas están la satisfacción personal y la mejora de la imagen profesional, lo que permite tener mayor reputación, la posibilidad de compartir conocimientos como un valor académico básico, el tener oportunidades para aprender cosas nuevas, lograr participación en la producción de REA entre pares, conseguir el reconocimiento por parte de colegas y lograr un aumento del interés en la clase por parte de los estudiantes.

Entre los beneficios generales de los REA en la educación superior se destacan la reducción de los altos costos de los estudios universitarios —ya que son gratuitos—, el ahorro de tiempo y la disponibilidad de licencias abiertas. Asimismo, favorecen la enseñanza y el aprendizaje adaptativos y flexibles, con un impacto positivo en los resultados académicos de los estudiantes, además de promover el aprendizaje permanente. Por último, los REA facilitan la difusión global de la investigación y ofrecen oportunidades para explorar distintos aspectos de cualquier curso.

Los resultados indican que la mayoría de los artículos expuso los mismos desafíos y beneficios al usar o adaptar REA en la práctica educativa, independientemente de la región geográfica donde se hizo el estudio. Los desafíos que más destacan son las barreras personales como falta de habilidades en TIC, de tiempo o de incentivos para crear y usar REA, las barreras técnicas como el acceso a infraestructura o un ancho de banda deficiente, las barreras legales como las relativas al uso de licencias, o las institucionales como la falta de políticas relacionadas con los REA, lo cual coincide con los resultados de Lou y otros (2020). Se reconocen también los beneficios de usar y adaptar REA, como el reconocimiento de pares, la disminución de los costos educativos y la facilidad de acceso a estos recursos.

4. Conclusiones

Dentro de los aspectos relevantes de la presente RSL se destaca la poca cantidad de publicaciones relacionadas con las PEA, dada su importancia y efecto en la educación superior, que fueron encontradas en la investigación, y también son escasos los temas que se abordan, ya que los estudios analizados se concentran en la implementación, los tipos de prácticas y los desafíos.

Los hallazgos indican que hay tres factores esenciales en una adecuada implementación de las PEA. En primer lugar, se debe integrar a todos los actores del ecosistema educativo; en segundo lugar, es imprescindible el involucramiento de la institución, de manera que se diseñen y apliquen las políticas y estrategias de apoyo requeridas; y, en tercer lugar, se debe contemplar cada uno de los pasos del proceso educativo.

Se evidencia que la implementación de las PEA puede ser con un enfoque centrado en el docente y la enseñanza, como es el caso de los MOOC, con un enfoque centrado en el estudiante y los contenidos; ejemplo de ello son los libros de texto y los REA, con un enfoque centrado en los docentes y estudiantes, tal como los videos instructivos.

Hay, sin embargo, una serie de desafíos que presentan la implementación de las PEA que se resaltan en el análisis de estas investigaciones, los cuales incluyen la resistencia a abandonar prácticas tradicionales, la falta de conocimiento del potencial de la educación abierta y la falta de apoyo institucional y de políticas abiertas.

El abordaje acerca de los REA fue bastante amplio, tanto en cantidad de artículos analizados como de temas tratados, con una buena representatividad geográfica, lo cual aporta una visión más abarcadora sobre la situación de los REA en la educación superior.

La RSL permitió determinar que los principales tipos de REA utilizados son libros de texto, imágenes y videos, presentaciones, cursos y tutoriales, apuntes y ponencias de conferencias, juegos y simuladores, evaluaciones, revistas electrónicas, artículos académicos, recursos didácticos y podcasts, los cuales son aprovechados a través de las plataformas de mayor uso, entre ellas YouTube, MIT OpenCourseWare, MERLOT, y Khan Academy, además de plataformas regionales y nacionales, por ejemplo, la iniciativa Swayam implementada por la India.

La evidencia sugiere que en el proceso de adaptación los REA sean traducidos, debido a que en su mayoría se encuentran en idioma inglés; además, son contextualizados al entorno en el que se reutilizarán. En muchos casos, la adaptación conlleva la modificación del recurso original, y los cambios pueden ser tanto de contenido como de apariencia. Para que la adaptación se lleve a cabo intervienen dos elementos importantes: la percepción sobre la calidad del REA y la facilidad para acceder al mismo.

Los resultados de la investigación concluyen que los REA, por lo general, son reutilizados para la docencia, preparar proyectos o ponencias y para hacer investigaciones, utilizando como fuentes, esencialmente, repositorios o la colaboración de otros colegas.

Dos de los aspectos considerados en las preguntas de investigación —a los que casi ningún artículo hace mención— son los estándares de metadatos que se utilizan en los REA y la referencia a aspectos pedagógicos. La poca información relativa a los estándares de metadatos evidencia que los más utilizados son el estándar Dublin Core (DC), el Learning Object Metadata (LOM) y el Shareable Content Object Reference Model (SCORM). En el ámbito regional sobresale el Europeana Data Model (EDM), que se utiliza en los países de Europa. En relación con lo pedagógico, indican que básicamente se incluyen en los REA la descripción de la disciplina, el nivel educativo, los objetivos de aprendizaje, el sistema de licencia, a quién va dirigido y el uso previsto.

Los temas más recurrentes de casi todos los artículos analizados son los desafíos y las barreras, las ventajas y los beneficios de los REA. Una conclusión interesante a la que se llega en esta RSL es que, indistintamente de la región geográfica donde se hace el estudio, las investigaciones coinciden, en su mayoría, en señalar los mismos desafíos y beneficios en el uso de REA en la educación superior.

La evidencia encontrada revela que entre los beneficios fundamentales que se atribuyen a los REA están el que se puede acceder a ellos sin ningún costo; igualmente, se consideran importantes el ahorro de tiempo y la facilidad de acceso que ofrecen, lo que permite que puedan llegar a las comunidades más desfavorecidas, lo cual contribuye a un mayor intercambio de conocimientos y dota a los REA de un componente de altruismo y reciprocidad.

Los estudios indican que, a nivel individual, los REA permiten a sus desarrolladores un reconocimiento tanto institucional como de sus pares, lo que se refleja en una mejora de la imagen profesional y aumento de la autoconfianza, además de la posibilidad de colaborar con pares, al tiempo que pueden obtener incentivos económicos, bien en horas docentes o bien en méritos en su evaluación académica.

La mayoría de las investigaciones muestra similitud en los resultados de las barreras y los desafíos de los REA. En el plano personal destacan la falta de tiempo o de habilidades técnicas para desarrollar REA, la falta de conocimiento o de interés en el tema, la falta de confianza en la calidad de los REA, y la falta de incentivos y recompensas. Entre las barreras relacionadas con la institución está la falta de estrategias y políticas institucionales sobre su uso y adaptación.

Es preciso destacar que los estudios revelan también barreras legales y técnicas. Entre las legales se mencionan las barreras relacionadas con la falta de comprensión de la propiedad intelectual y el poco o ningún control de los derechos legales por parte de los creadores de REA, lo cual les impide compartir sus materiales, ya que los derechos y permisos corresponden a la institución de la que forman parte.

Entre sus limitaciones técnicas figuran ancho de banda inadecuado, infraestructura deficiente, plataformas difíciles de utilizar y falta de acceso a la infraestructura necesaria, en especial en las zonas más vulnerables y deprimidas económicamente. Otros desafíos a los que hacen referencia son la falta de REA contextualizados, la dificultad para encontrar REA relevantes y el idioma en que están desarrollados.

Si bien se puede concluir que esta RSL ofrece una perspectiva amplia de los principales aspectos que favorecen la implementación de PEA y REA en entornos educativos del nivel superior —basada en el análisis de literatura científica—, es preciso mencionar que existen otras documentaciones de mucho interés elaboradas por instituciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, como son las Directrices para el desarrollo de políticas de recursos educativos abiertos (UNESCO, 2020), que pueden servir de gran utilidad como documentación complementaria.

Una limitación de este estudio es que, por la amplitud de la literatura referida a los REA, se favoreció una perspectiva general de estos y no fue posible abarcar iniciativas concretas, como, por ejemplo, proyectos de adopción de libro abierto o de creación de un MOOC en una institución de educación superior en particular. Por otro lado, tampoco se abordan la implementación de PEA o el uso y la adaptación de REA en niveles preuniversitarios: inicial, básico, secundario o técnico.

Agradecimientos

Esta publicación forma parte del Proyecto EDSSE: Ecosistemas Digitales Sostenibles en Educación, con número de referencia PID2022-142071OB-I00, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/FEDER, UE. Los autores expresan agradecimiento por el apoyo en la realización de esta investigación a la Generalitat de Catalunya (2021SGR-633) y a la Universitat Rovira i Virgili (2023PFR-URV-00633).

Referencias bibliográficas

Algers, A., & Silva-Fletcher, A. (2015). Teachers’ Perceived Value, Motivations for and Adoption of Open Educational Resources in Animal and Food Sciences. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 10(2), 35-45. https://doi.org/10.3991/ijet.v10i2.4427

Alkhasawneh, S. (2020). Perception of Academic Staff toward Barriers, Incentives, and Benefits of the Open Educational Resources (OER) Network (SHMS) at Saudi Universities. Italian Journal of Sociology of Education, 12(1), 211-225. https://doi.org/10.14658/pupj-ijse-2020-1-12

Annand, D., & Jensen, T. (2017). Incentivizing the Production and Use of Open Educational Resources in Higher Education Institutions. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 18(4), 1-15. https://doi.org/10.19173/irrodl.v18i4.3009

Baas, M., Admiraal, W., & van den Berg, E. (2019). Teachers’ Adoption of Open Educational Resources in Higher Education. Journal of Interactive Media in Education, 9(1), 1-11. https://doi.org/10.5334/jime.510

Baas, M., & Schuwer, R. (2020). What About Reuse? A Study on the Use of Open Educational Resources in Dutch Higher Education. Open Praxis, 12(4), 527-540. https://doi.org/10.5944/openpraxis.12.4.1139

Beaven, T. (2018). ‘Dark Reuse’: An Empirical Study of Teachers’ OER Engagement. Open Praxis, 10(4), 377-391. https://doi.org/10.5944/openpraxis.10.4.889

Belikov, O., & Bodily, R. (2016). Incentives and Barriers to OER Adoption: A Qualitative Analysis of Faculty Perceptions. Open Praxis, 8(3), 235-246. https://doi.org/10.5944/openpraxis.8.3.308

Bethencourt-Aguilar, A., Fernández, M., González, C., & Martín-Gómez, S. (2021). Recursos Educativos en Abierto (REA) en Educación Infantil: características tecnológicas, didácticas y socio-comunicativas. Innoeduca. International Journal of Technology and Educational Innovation, 7(2), 32-45. https://doi.org/10.24310/innoeduca.2021.v7i2.12273

Cardoso, P., Morgado, L., & Teixeira, A. (2019). Open Practices in Public Higher Education in Portugal: Faculty Perspectives. Open Praxis, 11(1), 55-70. https://doi.org/10.5944/openpraxis.11.1.823

Chiappe, A. (2012). Prácticas educativas abiertas como factor de innovación educativa con TIC. Boletín REDIPE, 818, 6-12. https://r.issu.edu.do/Sc

Chiappe, A., & Arias, V. (2015). Understanding Reusability as a Key Factor for Open Education: A Review. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 16(1), 40-56. https://doi.org/10.19173/irrodl.v16i1.2042

Chiappe, A., & Martínez, J. (2016). Prácticas educativas abiertas: una perspectiva emergente sobre la innovación educativa con tecnologías de la información y la comunicación (TIC). (Vol. 1). Universidad de La Sabana. https://r.issu.edu.do/sS

Cooney, C. (2017). What Impacts Do OER Have on Students? Students Share their Experiences with a Health Psychology OER at New York City College of Technology. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 18(4), 155-178. https://doi.org/10.19173/irrodl.v18i4.3111

Cox, G., & Trotter, H. (2016). Institutional culture and OER policy: How Structure, Culture, and Agency Mediate OER Policy Potential in South African Universities. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 17(5), 147-164. https://doi.org/10.19173/irrodl.v17i5.2523

Cox, G., & Trotter, H. (2017). An OER Framework, Heuristic and Lens: Tools for Understanding Lecturers’ Adoption of OER. Open Praxis, 9(2), 151-171. https://doi.org/10.5944/openpraxis.9.2.571

Cronin, C. (2017). Openness and Praxis: Exploring the Use of Open Educational Practices in Higher Education. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 18(5), 15-34. https://doi.org/10.19173/irrodl.v18i5.3096

Danekar, M., & Lihitkar, S. (2021). User Perception of Open Access Resources: A Survey of Department of Technology in Shivaji University, Kolhapur. Library Philosophy and Practice, 5492. https://r.issu.edu.do/h4

Datt, G., & Singh, G. (2022). Acceptance and Barriers of Open Educational Resources in the Context of Indian Higher Education. Canadian Journal of Learning and Technology, 47(3). https://doi.org/10.21432/cjlt28028

de Hart, K., Chetty, Y., & Archer, E. (2015). Uptake of OER by Staff in Distance Education in South Africa. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 16(2), 18-45. https://doi.org/10.19173/irrodl.v16i2.2047

Dietze, S., Taibi, D., Yu, H. Q., & Dovrolis, N. (2015). A Linked Dataset of Medical Educational Resources. British Journal of Educational Technology, 46(5), 1123-1129. https://doi.org/10.1111/bjet.12276

Ebner, M., Orr, D., & Schön, S. (2022). OER Impact Assessment: A Framework for Higher Education Institutions and Beyond. Approaches to Assess the Impact of Open Educational Resources. Open Education Studies, 4(1), 296-309. https://doi.org/10.1515/edu-2022-0018

Feldman-Maggor, Y., Rom, A., & Tuvi-Arad, I. (2016). Integration of Open Educational Resources in Undergraduate Chemistry Teaching – A Mapping Tool and Lecturers’ Considerations. Chemistry Education Research and Practice, 17(2), 283-296. https://doi.org/10.1039/c5rp00184f

Georgiadou, E., & Kolaxizis, I. (2019). Film Students’ Attitude toward Open Educational Resources (OERs) for Film Studies in Greece. Education Sciences, 9(3), 195. https://doi.org/10.3390/educsci9030195

Glasserman, L., & Ramírez, M. (2014). Uso de recursos educativos abiertos (REA) y objetos de aprendizaje (OA) en educación básica. Education in the Knowledge Society (EKS), 15(2), 86-107. https://doi.org/10.14201/eks.11888

Gómez, N., Lima, J., & Pedraza, D. (2021). Publicaciones científicas sobre educación en pandemia por COVID-19 y Lineamientos de políticas educativas internacionales. Revista Historia de la Educación Latinoamericana, 23(37), 185-205. https://doi.org/10.19053/01227238.12670

González, C., Fajardo, L., & Cairós, D. (2017). The Intellectual Property of Content Published in Virtual Campuses: What Legal and Technological Aspects Should Be Considered? Revista de Educación a Distancia (RED), (53), 1-15. https://doi.org/10.6018/red/53/5

Guo, Y., Zhang, M., Bonk, C., & Li, Y. (2015). Chinese Faculty Members’ Open Educational Resources (OER) Usage Status and the Barriers to OER Development and Usage. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 10(5), 59-65. https://doi.org/10.3991/ijet.v10i5.4819

Hassall, C., & Lewis, D. (2017). Institutional and technological Barriers to the Use of Open Educational Resources (OERs) in Physiology and Medical Education. Advances in Physiology Education, 41(1), 77-81. https://doi.org/10.1152/advan.00171.2016

Hettige, S., Dasanayaka, E., & Ediriweera, D. S. (2022). Student Usage of Open Educational Resources and Social Media at a Sri Lanka Medical School. BMC Medical Education, 22(1). https://doi.org/10.1186/s12909-022-03106-2

Hilton, J. (2016). Open Educational Resources and College Textbook Choices: A Review of Research on Efficacy and Perceptions. Educational Technology Research and Development, 64(4), 573-590. https://doi.org/10.1007/s11423-016-9434-9

Hilton, J. (2020). Open Educational Resources, Student Efficacy, and User Perceptions: A Synthesis of Research Published between 2015 and 2018. Educational Technology Research and Development, 68(3), 853-876. https://doi.org/10.1007/s11423-019-09700-4

King, M., Pegrum, M., & Forsey, M. (2018). MOOCs and OER in the Global South: Problems and Potential. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 19(5), 1-19. https://doi.org/10.19173/irrodl.v19i5.3742

Kumar, A., Baishya, D., & Deka, M. (2021). Open Educational Resources (OER) Issues and Problems Experienced by Social Scientists of Select Higher Educational Institutions in India. Library Philosophy and Practice, 2021, 1-19. https://r.issu.edu.do/wD

Kumar, A., & Singh, M. (2019). Exploring the Use and Practice of Open Educational Resources (OERs) in Social Science Discipline with Special Reference to University of Delhi, Delhi. Library Philosophy and Practice, 2019, 1-21. https://r.issu.edu.do/KV

Luo, T., Hostetler, K., Freeman, C., & Stefaniak, J. (2020). The Power of Open: Benefits, Barriers, and Strategies for Integration of Open Educational Resources. Open Learning, 35(2), 140-158. https://doi.org/10.1080/02680513.2019.1677222

Marín, V., Zawacki-Richter, O., Aydin, C., Bedenlier, S., Bond, M., Bozkurt, A., Conrad, D., Jung, I., Kondakci, Y., Prinsloo, P., Roberts, J., Veletsianos, G., Xiao, J., & Zhang, J. (2022). Faculty Perceptions, Awareness and Use of Open Educational Resources for Teaching and Learning in Higher Education: A Cross-Comparative Analysis. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 17(1), 1-23. https://doi.org/10.1186/s41039-022-00185-z

Masterman, E. (2016). Bringing Open Educational Practice to a Research-Intensive University: Prospects and Challenges. Electronic Journal of E-Learning, 14(1), 31-43. https://r.issu.edu.do/ng

Menzli, L., Smirani, L., Boulahia, J., & Hadjouni, M. (2022). Investigation of Open Educational Resources Adoption in Higher Education Using Rogers’ Diffusion of Innovation Theory. Heliyon, 8(7), 1-12. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09885

Mićunović, M., Rako, S., & Feldvari, K. (2023). Open Educational Resources (OERs) at European Higher Education Institutions in the Field of Library and Information Science During COVID-19 Pandemic. Publications, 11(3), 38. https://doi.org/10.3390/publications11030038

Mishra, S., & Singh, A. (2017). Higher Education Faculty Attitude, Motivation and Perception of Quality and Barriers towards OER in India. En C. Hodgkinson-Williams & P. B. Arinto (Eds.), Adoption and Impact of OER in the Global South. 425-458. https://doi.org/10.5281/zenodo.1005330

Mtebe, J., & Raisamo, R. (2014). Challenges and Instructors’ Intention to Adopt and Use Open Educational Resources in Higher Education in Tanzania. International Review of Research in Open and Distance Learning, 15(1), 249-271. https://doi.org/10.19173/irrodl.v15i1.1687

Muganda, C., Samzugi, A., & Mallinson, B. (2016). Analytical Insights on the Position, Challenges, and Potential for Promoting OER in ODeL Institutions in Africa. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 17(4), 36-49. https://doi.org/10.19173/irrodl.v17i4.2465

Muniyasamy, M., & Jeyshankar, R. (2023). Postgraduate Student’s Open Educational Practices and Hurdles among Faculty of Science at Alagappa University during the Pandemic. International Journal of Information and Education Technology, 13(3), 526-534. https://doi.org/10.18178/ijiet.2023.13.3.1835

Nascimbeni, F., Burgos, D., Campbell, L., & Tabacco, A. (2018). Institutional Mapping of Open Educational Practices Beyond Use of Open Educational Resources. Distance Education, 39(4), 511-527. https://doi.org/10.1080/01587919.2018.1520040

Oliver, J. (2020). Self-Directed Open Educational Practices for a Decolonized South African Curriculum: A Process of Localization for Learning. Journal of E-Learning and Knowledge Society, 16(4), 20-28. https://doi.org/10.20368/1971-8829/1135330

Otto, D. (2019). Adoption and Diffusion of Open Educational Resources (OER) in Education: A Meta-Analysis of 25 OER-Projects. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 20(5), 122-140. https://doi.org/10.19173/irrodl.v20i5.4472

Page, M., McKenzie, J., Bossuyt, P., Boutron, I., Hoffmann, T., Mulrow, C., Shamseer, L., Tetzlaff, J., Akl, E., Brennan, S., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J., Hróbjartsson, A., Lalu, M., Li, T., Loder, E., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., … Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 Statement: An Updated Guideline for Reporting Systematic Reviews. BMJ . 372(71). https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Perdomo, B. (2021). Publicaciones científicas de países latinoamericanos sobre educación ante el COVID-19. Revisión sistemática de la literatura. Revista Iberoamericana de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología, 28, 344-351. https://doi.org/10.24215/18509959.28.e43

Prasad, D., & Usagawa, T. (2014). Towards Development of OER Derived Custom-Built Open Textbooks: A Baseline Survey of University Teachers at the University of the South Pacific. International Review of Research in Open and Distance Learning, 15(4), 226-247. https://doi.org/10.19173/irrodl.v15i4.1873

Pulker, H., & Kukulska, A. (2020). Openness Reexamined: Teachers’ Practices with Open Educational Resources in Online Language Teaching. Distance Education, 41(2), 216-229.

Rea, M. (2018). The Open Educational Resources for Distance Education in the Universities of Ecuador. Espacios, 39(46), 16-23. https://r.issu.edu.do/RB

Rodríguez, Y., Campaña, R., & Gallego, M. (2018). Iniciativas para la adopción y uso de recursos educativos abiertos en Instituciones de Educación Superior. Revista Cubana de Educación Médica Superior, 32(4), 273-285. https://r.issu.edu.do/K8

Rush, L., & Landgraf, K. (2023). High Impact Practices in Underserved Communities: Linking Open Educational Resources and Local Non-Profit in Business Communications Course Design. Journal of Higher Education Theory and Practice, 23(8), 53-64. https://doi.org/10.33423/jhetp.v23i8.6064

Santos-Hermosa, G., Estupinyà, E., Nonó-Rius, B., París-Folch, L., & Prats-Prat, J. (2020). Open Educational Resources (OER) in the Spanish Universities. Profesional de la Información, 29(6), 1-20. https://doi.org/10.3145/epi.2020.nov.37

Santos-Hermosa, G., Ferran-Ferrer, N., & Abadal, E. (2017). Repositories of Open Educational Resources: An Assessment of Reuse and Educational Aspects. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 18(5), 84-120. https://doi.org/10.19173/irrodl.v18i5.3063

Schophuizen, M., Kreijns, K., Stoyanov, S., Rosas, S., & Kalz, M. (2021). Does Project Focus Influence Challenges and Opportunities of Open Online Education? A Sub-Group Analysis of Group-Concept Mapping Data. Journal of Computing in Higher Education, 33(2), 255-280. https://doi.org/10.1007/s12528-020-09264-w

Schuwer, R., & Janssen, B. (2018). Adoption of Sharing and Reuse of Open Resources by Educators in Higher Education Institutions in the Netherlands: A Qualitative Research of Practices, Motives, and Conditions. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 19(3), 151-171. https://doi.org/10.19173/irrodl.v19i3.3390

Stagg, A. (2017). The Ecology of the Open Practitioner: A Conceptual Framework for Open Research. Open Praxis, 9(4), 363-374. https://doi.org/10.5944/openpraxis.9.4.662

Stagg, A., Nguyen, L., Bossu, C., Partridge, H., Funk, J., & Judith, K. (2018). Open Educational Practices in Australia: A First-Phase National Audit of Higher Education. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 19(3), 172-201. https://doi.org/10.19173/irrodl.v19i3.3441

Tlili, A., Huang, R., Chang, T. W., Nascimbeni, F., & Burgos, D. (2019). Open Educational Resources and Practices in China: A Systematic Literature Review. Sustainability, 11(18), 4867. https://doi.org/10.3390/su11184867

Tlili, A., Zhang, J., Papamitsiou, Z., Manske, S., Huang, R., Kinshuk, G., & Hoppe, H. U. (2021). Towards Utilizing Emerging Technologies to Address the Challenges of Using Open Educational Resources: A Vision of the Future. Educational Technology Research and Development, 69(2), 515-532. https://doi.org/10.1007/s11423-021-09993-4

UNESCO. (2019). Recommendation on Open Educational Resources (OER). https://r.issu.edu.do/mWf

UNESCO. (2020). Guidelines on the development of open educational resources policies. https://r.issu.edu.do/xGK

UNESCO. (2002). Forum on the impact of open courseware for higher education in developing countries. Final report. https://r.issu.edu.do/n2

Veletsianos, G. (2015). A Case Study of Scholars’ Open and Sharing Practices. Open Praxis, 7(3), 199-209. https://doi.org/10.5944/openpraxis.7.3.206

Wiche, H., & Ogunbodede, K. (2021). Awareness and Use of Open Educational Resources by Library and Information Science Students of Ignatius Ajuru University of Education, Rivers State, Nigeria. Library Philosophy and Practice, 2021, 1-17. https://r.issu.edu.do/qRu

Wijayati, P., Kharis, M., Hidayat, E., Ardiyani, D., Ebner, M., & Schön, S. (2022). Teaching German as a Foreign Language with Open Educational Resources (OER) Implementation in and Experiences from an Indonesian University. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 17(4), 225-238. https://doi.org/10.3991/ijet.v17i04.23225

Zagdragchaa, B., & Trotter, H. (2017). Cultural–Historical Factors Influencing or Adoption in Mongolia’s Higher Education Sector. En Adoption and Impact of OER in the Global South. 389-424. https://doi.org/10.5281/zenodo.599609

Zancanaro, A., Todesco, J., & Ramos, F. (2015). A Bibliometric Mapping of Open Educational Resources. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 16(1), 1-23. https://doi.org/10.19173/irrodl.v16i1.1960

Zhang, X. (2020). Revisiting Textbook Adaption through Open Educational Resources: An Inquiry into Students’ Emotions. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 21(3), 197-210. https://doi.org/10.19173/irrodl.v21i3.4775

Contribución de autores

Conceptualización: A. J.; metodología: U. M.; software: A. J.; validación: D. J.; análisis formal: A. J.; investigación: A. J.; recursos: U.M., D. J.; curaduría de datos: A. J.; escritura (borrador original): A. J.; escritura (revisión y edición): U.M., D. J.; visualización: A. J.; supervisión: U.M., D. J.; administración del proyecto: D. J., adquisición de fondos: U.M.

Anexo 1. Resultados según preguntas de investigación

Autor | Título | Región | Muestra | Año | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | ||||||||

a | b | c | a | b | c | d | a | b | c | a | b | a | |||||

Prasad, D.; Usagawa, T. | Towards development of OER derived custom-built open textbooks: A baseline survey of university teachers at the University of the South Pacific | Asia-Pacífico | Docentes | 2014 | x | x | |||||||||||

Mtebe, J. S.; Raisamo, R. | Investigating perceived barriers to the use of open educational resources in higher education in Tanzania | África | Docentes | 2014 | x | x | |||||||||||

Dietze, S.; Taibi, D.; Yu, H. Q.; Dovrolis, N. | A Linked Dataset of medical educational resources | Europa Occidental y otros | Repositorios | 2015 | x | x | x | x | x | ||||||||

Guo, Y.; Zhang, M.; Bonk, C. J.; Li, Y. | Chinese faculty members’ Open Educational Resources (OER) usage status and the barriers to OER development and usage | Asia-Pacífico | Docentes | 2015 | x | ||||||||||||

Algers, A.; Silva-Fletcher, A. | Teachers’ perceived value, motivations for and adoption of open educational resources in animal and food sciences | Europa Occidental y otros | Docentes e investigadores | 2015 | x | ||||||||||||

de, Hart, K.; Chetty, Y.; Archer, E. | Uptake of OER by staff in distance education in South Africa | África | Docentes e investigadores | 2015 | x | x | |||||||||||

Veletsianos, G. | A case study of scholars’ open and sharing practices | Europa Occidental y otros | Docentes | 2015 | x | ||||||||||||

Belikov, O. M.; Bodily, R. | Incentives and barriers to OER adoption: A qualitative analysis of faculty perceptions | Europa Occidental y otros | Docentes | 2016 | x | ||||||||||||

Feldman-Maggor, Y.; Rom, A.; Tuvi-Arad, I. | Integration of open educational resources in undergraduate chemistry teaching - a mapping tool and lecturers’ considerations | Europa Occidental y otros | Docentes | 2016 | x | x | |||||||||||

Muganda, C. K.; Samzugi, A. S.; Mallinson, B. J. | Analytical insights on the position, challenges, and potential for promoting OER in ODeL institutions in Africa | África | Docentes y bibliotecarios | 2016 | x | x | x | x | |||||||||

Masterman, E. | Bringing open educational practice to a research-intensive university: Prospects and challenges | Europa Occidental y otros | Docentes | 2016 | x | x | |||||||||||

Cox, G.; Trotter, H. | Factors shaping lecturers’ adoption of OER at three South African universities | África | Docentes | 2017 | x | x | |||||||||||

Cox, G.; Trotter, H. | An OER framework, heuristic and lens: Tools for understanding lecturers’ adoption of OER | África | Docentes | 2017 | x | x | |||||||||||

Mishra, S.; Singh, A. | Higher education faculty attitude, motivation and perception of quality and barriers towards OER in India | Asia-Pacífico | Docentes | 2017 | x | x | x | ||||||||||

Zagdragchaa, B.; Trotter, H. | Cultural-historical factors influencing OER adoption in Mongolia’s higher education sector | Asia-Pacífico | Docentes y personal administrativo | 2017 | x | x | x | x | x | ||||||||

Santos-Hermosa, G.; Ferran-Ferrer, N.; Abadal, E. | Repositories of open educational resources: An assessment of reuse and educational aspects | Varios | Repositorios | 2017 | x | ||||||||||||

Hassall, C.; Lewis, D. I. | Institutional and technological barriers to the use of open educational resources (OERs) in physiology and medical education | Varios | Docentes | 2017 | x | ||||||||||||

Cooney, C. | What impacts do OER have on students? Students share their experiences with a Health Psychology OER at New York City College of Technology | Europa Occidental y otros | Docentes y estudiantes | 2017 | x | x | |||||||||||

Cronin, C. | Openness and praxis: Exploring the use of open educational practices in higher education | Europa Occidental y otros | Docentes | 2017 | x | ||||||||||||

Stagg, A. | The ecology of the open practitioner: a conceptual framework for open research | Europa Occidental y otros | Docentes | 2017 | x | ||||||||||||

Beaven, T. | Dark reuse’: an empirical study of teachers’ OER engagement | Europa Occidental y otros | Docentes | 2018 | x | x | x | x | x | ||||||||

Schuwer, R.; Janssen, B. | Adoption of sharing and reuse of open resources by educators in higher education institutions in the Netherlands: A qualitative research of practices, motives, and conditions | Europa Occidental y otros | Docentes | 2018 | x | x | x | ||||||||||

Nascimbeni, F.; Burgos, D.; Campbell, L. M.; Tabacco, A. | Institutional mapping of open educational practices beyond use of Open Educational Resources | Europa Occidental y otros | Docentes | 2018 | x | ||||||||||||

Cardoso, P; Morgado, L; Teixeira, A. | Open Practices in Public Higher Education in Portugal: faculty perspectives | Europa Occidental y otros | Docentes | 2019 | x | x | |||||||||||

Kumar, A.; Singh, M. | Exploring the use and practice of Open Educational Resources (OERs) in social science discipline with special reference to University of Delhi, Delhi | Asia-Pacífico | Docentes e investigadores | 2019 | x | x | |||||||||||

Baas, M.; Admiraal, W.; van den Berg, E. | Teachers’ adoption of open educational resources in higher education | Europa Occidental y otros | Docentes | 2019 | x | x | x | ||||||||||

Pulker, H.; Kukulska-Hulme, A. | Openness reexamined: teachers’ practices with open educational resources in online language teaching | Europa Occidental y otros | Docentes | 2020 | x | ||||||||||||

Baas, M.; Schuwer, R. | What About Reuse? A Study on the Use of Open Educational Resources in Dutch Higher Education | Europa Occidental y otros | Docentes | 2020 | x | x | x | ||||||||||

Alkhasawneh, S. | Perception of academic staff toward barriers, incentives, and benefits of the open educational resources (OER) network (SHMS) at Saudi Universities | Asia-Pacífico | Docentes | 2020 | x | x | |||||||||||

Santos-Hermosa, G.; Estupinyà, E.; Nonó-Rius, B.; París-Folch, L.; Prats-Prat, J. | Open educational resources (OER) in the Spanish universities | Europa Occidental y otros | Repositorios | 2020 | x | ||||||||||||

Oliver, J. | Self-directed open educational practices for a decolonized south african curriculum: A process of localization for learning | África | Docentes | 2020 | x | ||||||||||||

Kumar, A.; Baishya, D.; Deka, M. | Open Educational Resources (OER) Issues and Problems Experienced by Social Scientists of Select Higher Educational Institutions in India | Asia-Pacífico | Docentes e investigadores | 2021 | x | x | |||||||||||

Danekar, M. S. S.; Lihitkar, S. R. | User Perception of Open Access Resources: A Survey of Department of Technology in Shivaji University, Kolhapur | Asia-Pacífico | Docentes | 2021 | x | x | x | ||||||||||

Wiche, H. I.; Ogunbodede, K. F. | Awareness And Use Of Open Educational Resources By Library And Information Science Students Of Ignatius Ajuru University Of Education, Rivers State, Nigeria | África | Docentes y estudiantes | 2021 | x | x | |||||||||||

Schophuizen, M.; Kreijns, K.; Stoyanov, S.; Rosas, S.; Kalz, M. | Does project focus influence challenges and opportunities of open online education? A sub-group analysis of group-concept mapping data | Europa Occidental y otros | Docentes | 2021 | x | ||||||||||||

Menzli, L. J.; Smirani, L. K.; Boulahia, J. A.; Hadjouni, M. | Investigation of open educational resources adoption in higher education using Rogers’ diffusion of innovation theory | Asia-Pacífico | Docentes | 2022 | x | ||||||||||||

Marín, V. I.; Zawacki-Richter, O.; Aydin, C. H.; Bedenlier, S.; Bond, M.; Bozkurt, A.; Conrad, D.; Jung, I.; Kondakci, Y.; Prinsloo, P.; Roberts, J.; Veletsianos, G.; Xiao, J.; Zhang, J. | Faculty perceptions, awareness and use of open educational resources for teaching and learning in higher education: a cross-comparative analysis | Varios | Docentes, personal administrativo y bibliotecarios | 2022 | x | x | x | x | |||||||||

Hettige, S.; Dasanayaka, E.; Ediriweera, D. S. | Student usage of open educational resources and social media at a Sri Lanka Medical School | Asia-Pacífico | Docentes y estudiantes | 2022 | x | x | x | ||||||||||

Datt, G.; Singh, G. | Acceptance and Barriers of Open Educational Resources in the Context of Indian Higher Education | Asia-Pacífico | Docentes y estudiantes | 2022 | x | x | |||||||||||

Mićunović, M.; Rako, S.; Feldvari, K. | Open Educational Resources (OERs) at European Higher Education Institutions in the Field of Library and Information Science during COVID-19 Pandemic | Europa Occidental y otros | Docentes y estudiantes | 2023 | x | x | |||||||||||

Muniyasamy, M.; Jeyshankar, R. | Postgraduate Student‘s Open Educational Practices and Hurdles among Faculty of Science at Alagappa University during the Pandemic | Asia-Pacífico | Docentes y estudiantes | 2023 | x | x | x | ||||||||||

Stagg, A.; Partridge, H.; Bossu, C.; Funk, J.; Nguyen, L. | Engaging with open educational practices: Mapping the landscape in Australian higher education | Europa Occidental y otros | Docentes | 2023 | x |